Los países latinoamericanos en el inicio del periodo republicano se sometieron al principio de Uti Posidetis Iuris para definir su extensión territorial. Esta decisión implicó tomar de referencia las fronteras coloniales, lo que permitió definir los limites de las nacientes republicas a grandes rasgos, como desventaja, se crearon controversias en torno a estas imprecisiones. Las excolonias tenía mapas oficiales con limites incoherentes entre ellos o definido en base a hitos geográficos desconocidos.

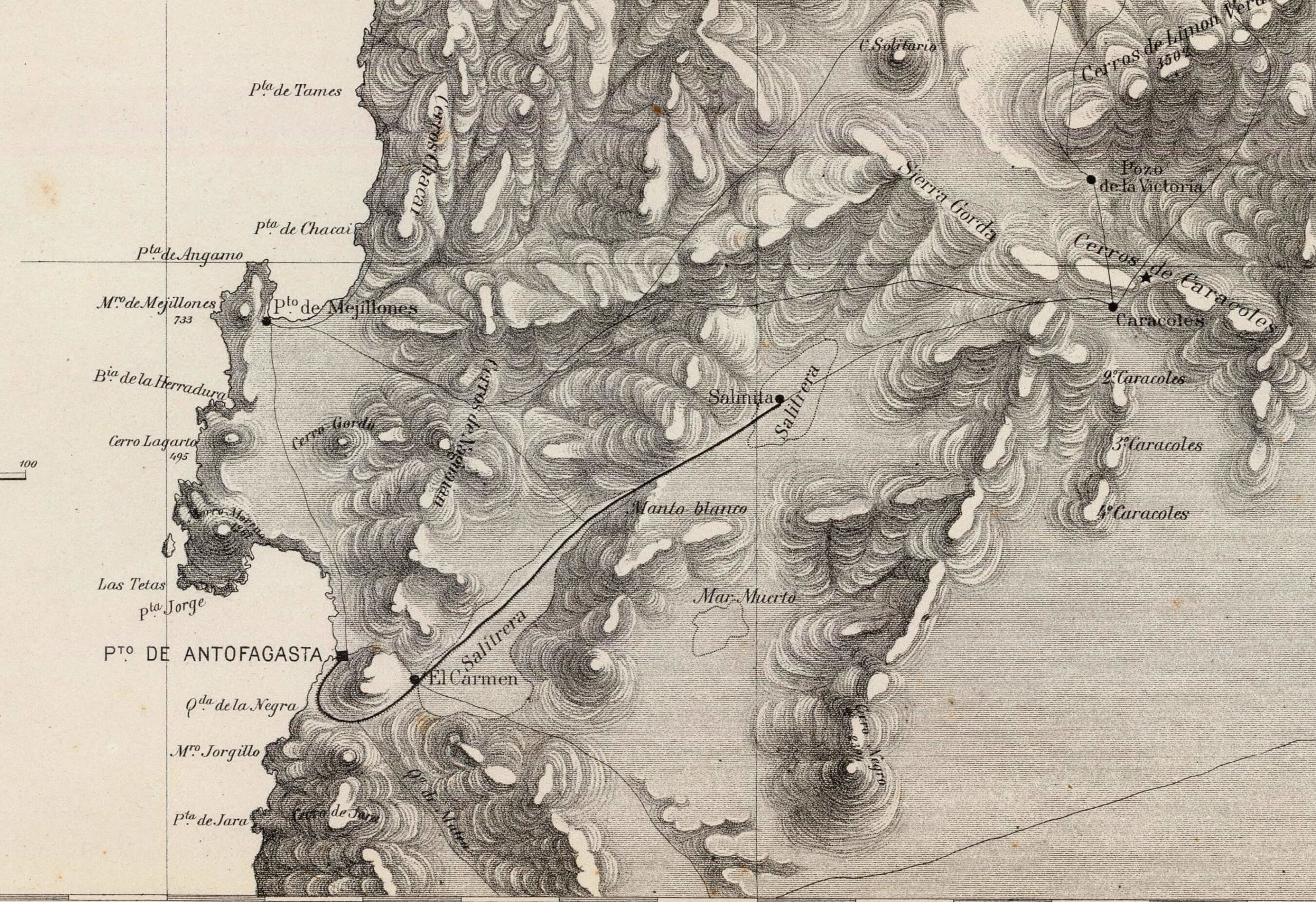

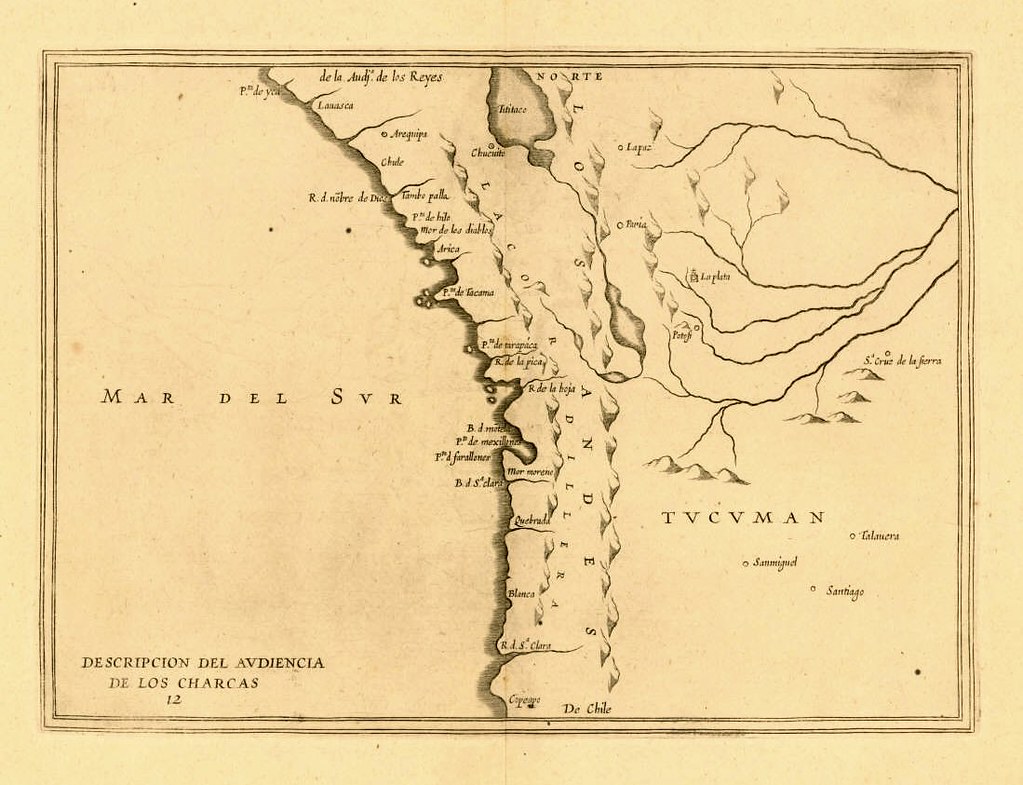

El antiguo límite norte de Chile es un ejemplo de esto. Los mapas coloniales chilenos colocaban la frontera en el despoblado de Atacama y en otros se encontraba en la quebrada de Paposo, al norte de Antofagasta. Los mapas bolivianos, en cambio, incluían todo ese territorio como propio y la frontera se encontraba en Rio Claro. La indeterminación en los límites fronterizos y el descubrimiento de riquezas gatilló el conflicto denominado la Guerra del Pacifico o la Guerra del Salitre.

En 1840 en la zona se encontraron yacimientos de salitre y guano, ambos altamente cotizados en el mercado internacional de la época. La presencia de estos recursos provocó un aumento de los conflictos diplomáticos entre Chile y Bolivia. Los gobiernos de ambos países afirmaban tener los derechos en base a los documentos oficiales de la Capitanía General de Chile y Audiencia de Charcas.

En 1865 comienza la Guerra contra España, como respuesta a esta amenaza Bolivia se sumó al «Tratado de Alianza Defensiva y Ofensiva» y las disputas territoriales entre ambos países se congelaron. El objetivo era enfrentar la amenaza de la armada española en el Pacífico.

Los países retomaron las negociaciones una ver terminada la guerra y un 10 de agosto de 1866 se firmó el primer tratado limítrofe. El documento estableció el paralelo 24°S como límite entre ambos países, además de establecer que los derechos de los minerales entre el 23°S y el 25°S deberían ser compartidos. El gobernante boliviano Melgarejo fue derrocado y remplazado por Agustín Morales.

El nuevo gobernante de Bolivia decidió declarar el tratado nulo y entrar nuevamente en negociaciones con Chile. En las negociaciones se discutieron distintos aspectos del tratado además de la dificultad de transferir el 50% de los impuestos a Chile. La negociación llegó al acuerdo Corral-Lindsay, este fue aprobado en Chile, pero rechazado en Bolivia.

El 6 de agosto de 1874 se firma el tratado, este contempló la renuncia de Chile a los impuestos en el territorio comprendido entre el paralelo 23°S y el 24°S a cambio de condonar la deuda boliviana y no incrementar los impuestos a las empresas de capital chileno en ese territorio durante 25 años.

Tratado secreto de Alianza entre Perú y Bolivia

Perú vio con desconfianza la posibilidad de perder el monopolio del salitre. Los nuevos competidores de capital chileno, como la CSFA en territorio boliviano, impedía controlar totalmente el precio del nitrato. Ellos también veían como una amenaza la posibilidad de perder la hegemonía militar en el océano Pacífico. Perú en busca de contrapeso decidió firmar un tratado de alianza con Bolivia en 1873. Argentina también formó parte de esta alianza, pero desavenencias territoriales con Bolivia eventualmente provocaron su salida.

Ellos intentaron crear su propio pacto con Perú, pero este declinó ya que excluía a Bolivia. En 1875 y 1876 vuelven a surgir conflictos por la Patagonia Oriental, Argentina reiteró su propuesta pero Perú nuevamente la rechazó. Con la Guerra del Pacifico la posibilidad volvió a surgir, los países aliados discutieron la entrega de territorio chileno a cambio de la entrada Argentina a la guerra, pero no prosperó debido a la firma del tratado de límites de 1881.

El objetivo declarado de este acuerdo era proteger la integridad territorial de ambos estados, pero hasta hoy existe discusión de los motivos que llevaron a su firma. Jorge Basadre, historiador peruano, considera que el motivo fue el temor de que Chile implementara un tratado similar y entregara las regiones de Tarapacá a Bolivia a cambio de Antofagasta. La historiografía chilena, por otra parte, considera que era una forma de imponer a Chile los límites convenientes a los países vecinos. El tratado nunca prosperó totalmente debido a los conflictos territoriales entre los firmantes originales.

Otro elemento de controversia es que tan secreto era el tratado. El documento dice explícitamente que se hará público cuando ambas parten lo estimen conveniente, esto implica al menos que nació con la intención de mantenerse secreto. Otros autores argumentan que el tratado nunca fue secreto ya que la diplomacia brasileña lo reveló a su contraparte chilena. el Imperio del Brasil vio con sospecha el tratado ya que este no menciona explícitamente que amenaza motiva esta alianza. La diplomacia carioca vio esta una amenaza y exigió a los países firmantes que explicitaran contra quien iba dirigida.

También algunos sugieren que Chile conocía el tratado pero mantuvo su conocimiento en secreto porque sería, en si mismo, un causus beli entre Chile y los países firmantes.

Por ultimo, el misterio más grande es porque se cumplió. El tratado en su artículo VIII establece:

Artículo VIII.- Las altas partes contratantes se obligan también:

II) A conceder ni aceptar de ninguna nación o gobierno, protectorado o superioridad que menoscabe su independencia o soberanía, y a no ceder ni enajenar en favor de ninguna nación o gobierno, parte alguna de sus territorios, excepto en los casos de mejor demarcación de límites.

III) A no concluir tratados de límites o de otros arreglos territoriales, sin consentimiento previo de la otra parte contratante.

En términos simples, el tratado de alianza quedó inválido en el momento en que Bolivia negoció con Chile un tratado de limites sin el visto bueno del Perú.

El Comienzo de la Crisis

El impuesto sobre los recursos explotados siempre fue una fuente de conflictos. El municipio boliviano de Antofagasta intentó colocar impuestos a la explotación, pero todos fueron desechados luego de las protestas. La Asamblea Nacional Constituyente Boliviana es la que terminó aprobando una la licencia de explotación a condición de que la compañía pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal, el motivo del impuesto era la reconstrucción de la zona luego del terremoto de 1877. Esto resultó ser una violación del tratado de límites de 1874, en donde explícitamente se comprometían a no subir los impuestos.

Esto desencadenó un conflicto diplomático entre los países, además de conflictos internos por los intereses de la élite chilena en el país vecino. Bolivia a pesar de afirmar que era un asunto interno, se abstuvo de ejecutar la ley hasta escuchar los reclamos nacionales. El 8 de noviembre el canciller chileno envió una nota al gobierno boliviano declarando que si se cobra ese impuesto el tratado de límites puede declararse nulo, y la anulación del tratado implica volver a la reclamación de los derechos chilenos anteriores al tratado.

El 6 de febrero de 1879 el gobierno boliviano rescinde el contrato de explotación argumentando que las empresas no habían aceptado la nueva ley y ordena el embargo y remate de los bienes de CSFA. El presidente Aníbal Pinto en respuesta ordena la ocupación de Antofagasta. El 14 de febrero la ciudad fue tomada sin resistencia por 200 soldados chilenos ante los aplausos de la población mayoritariamente chilena.

Las muestras de desconfianza y los intentos de facciones internas de cada país impedían el acercamiento entre los distintos países. El primer gobierno en tomar represalias contra la población fue Hilarión Daza, el cual decretó medidas como la expulsión de todos los ciudadanos chilenos y la expropiación de sus propiedades en el país.

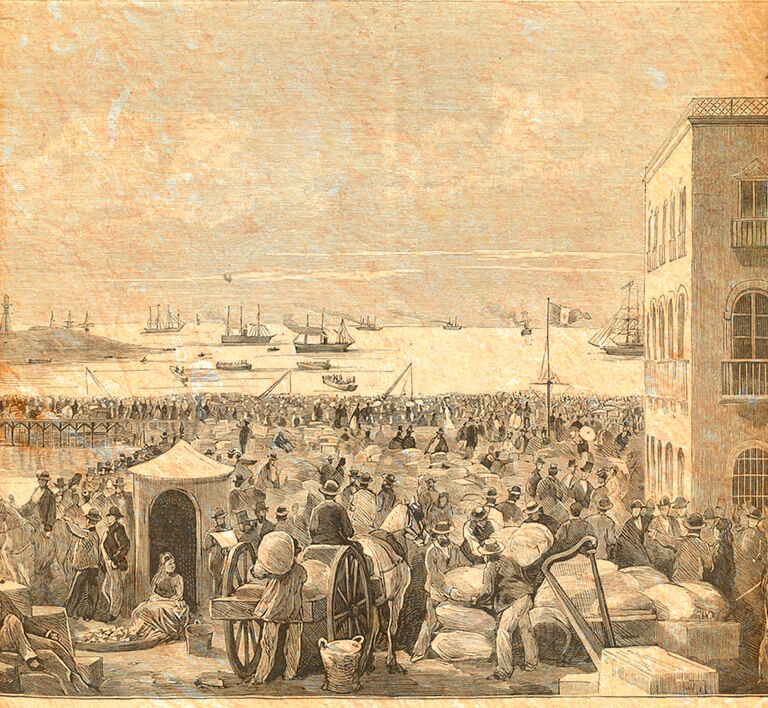

El 16 de febrero, el ministro boliviano llega a Lima para exigir el cumplimiento del tratado de alianza. Perú intento persuadir a La Paz de una mediación, mientras esto sucedía preparaba sus fuerzas y se comunicaba con Argentina para incluirla en el tratado, o conseguir armamento e insumos. Perú también intento mediar entre Chile y Bolivia, se pidió el retiro de Antofagasta, pero sin garantías de reciprocidad por parte de Bolivia, la mediación no tuvo frutos. El 1 de marzo Bolivia declaró formalmente la guerra a Chile, procedió a nacionalizar los bienes de los ciudadanos chilenos y a expulsarlos del país. Como respuesta Chile consolidó su posición en la zona avanzando sobre Cobija y Tocopilla.

El 17 de marzo el ministro plenipotenciario de Chile exigió una declaración de neutralidad al presidente del Perú, tres días después, el presidente reconoció la existencia del tratado y convocó al congreso para evaluar la posición peruana en el conflicto. Para Chile sus acciones fueron consideradas una forma de hacer tiempo para preparar sus fuerzas y apoyar a Bolivia en la guerra. El 23 de marzo ocurrió el combate de Calama con la posterior expulsión de los milicianos bolivianos del poblado. El 5 de abril Chile declara la guerra a Perú y Bolivia, al día siguiente Perú dio cumplimiento al tratado y declaró abiertamente su alianza con Bolivia.

Campaña Naval

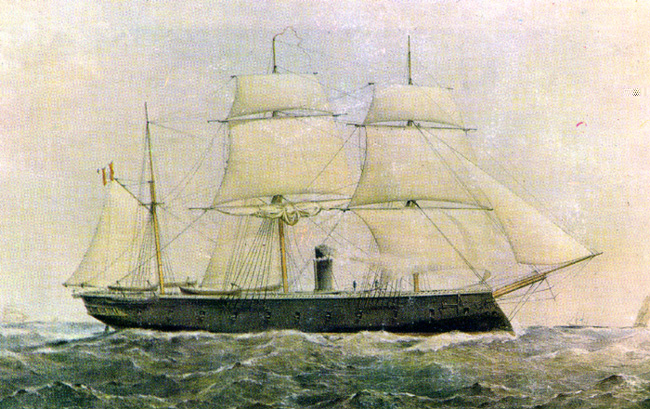

El mar fue el primer escenario del conflicto, controlarlo era esencial para mantener la logística de guerra, sobre todo en un escenario tan adverso como el desértico. En esta parte de la guerra solo se enfrentaron Chile y Perú.

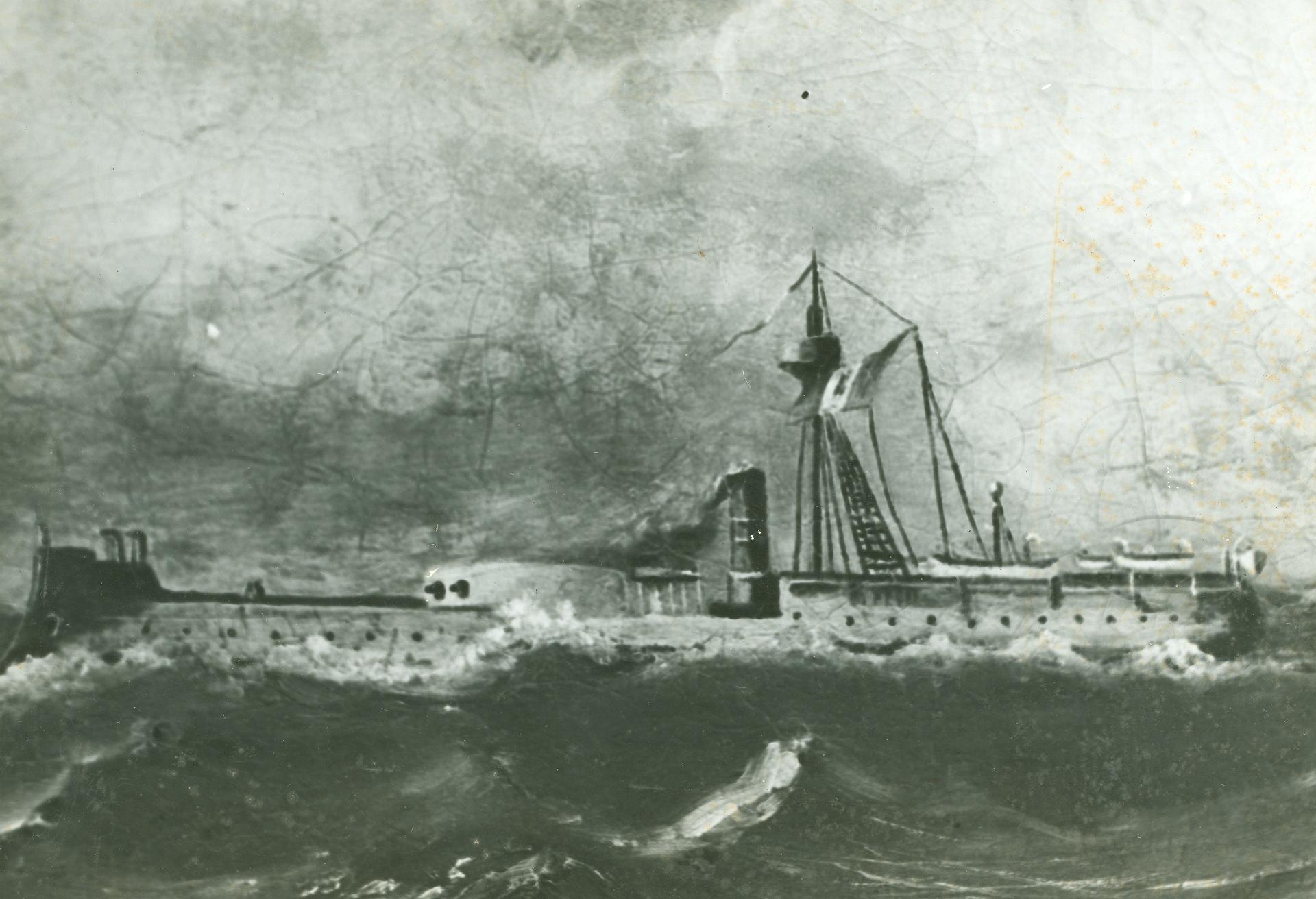

La escuadra chilena estaba compuesta por las fragatas blindadas gemelas, Cochrane y Blanco Encalada; las corbetas Chacabuco, O’Higgins, Esmeralda y Abtao; la cañonera Magallanes y la goleta Covadonga.

La escuadra peruana estaba compuesta por la fragata blindada Independencia y el monitor blindado Huáscar. Completaban la escuadra peruana los monitores fluviales Atahualpa y Manco Cápac, la corbeta de madera Unión y la cañonera de madera Pilcomayo.

La escuadra chilena bloqueo el puerto de Iquique y bombardeo el puerto pabellón de Pica, Hunaillos, Mollendo y Pisagua para forzar a la escuadra peruana a combatir en mar abierto. Perú no cayó en la provocación y optó por evitar el combate directo, du táctica fue atacar las líneas de suministros y volver costoso el avance chileno.

El 16 de mayo la mayor parte de la flota chilena salió en dirección al Callao dejando dos embarcaciones de menor capacidad manteniendo el bloqueo de Iquique, el mismo día, los dos principales buques peruanos salieron en dirección a Arica y se toparon con la flota chilena sin enfrentarse. La flota peruana al observar los movimientos de la flota chilena comprendió la debilidad del bloqueo en Iquique.

El 21 de mayo ocurre el combate naval de Iquique, en donde el monitor Huáscar hunde la corbeta Esmeralda provocando el episodio de mayor relevancia para la construcción simbólica de la nación, el sacrificio de Arturo Prat Chacón. Ese mismo día ocurrió el combate de Punta Gruesa donde la fragata blindada Independencia es derrotada por la Covadonga. Carlos Condell usó astutamente el intento de golpear con el espolón para hacerlos encallar y posteriormente bombardearlos.

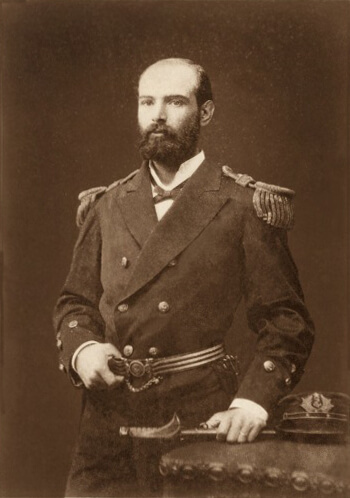

Estas batallas aumentaron el fervor patriótico en ambos países e intensificaron la movilización. La derrota de la Esmeralda permitió al Perú terminar temporalmente el bloqueo de Iquique pero la derrota en Punta Gruesa le costó su mejor barco. El Huáscar comandado por Miguel Grau, a pesar de estas perdidas, logro mantener en jaque a la escuadra chilena. Por 4 meses y medio el monitor golpeó las líneas logísticas y de comunicación para retirarse usando su mayor velocidad. La captura del vapor Rímac con un regimiento de caballería fue el punto de culmine de esta campaña por parte de Perú. Esta derrota causo una crisis en el gobierno chileno que terminó con la remoción de los estrategas de la Escuadra y la renuncia del ministro.

La Armada se organizó en dos grandes escuadras para realizar una maniobra de tenazas con el objetivo de capturar o destruir del Huáscar y contrarrestar la estrategia peruana. El 8 de octubre la nave comandada por Grau fue capturada en el combate Naval de Angamos. Con la salida del monitor del conflicto, la armada chilena pudo transportar a sus tropas y proveer además de bloquear y hostilizar la costa peruana sin oposición. La escuadra peruana disminuida solo pudo limitarse a suministrar a sus tropas cuando no se lo impidió la presencia la armada chilena. En este periodo se produjeron distintas acciones bélicas como el combate naval de Arica, la captura de la cañonera Pilcomayo y la ruptura del bloqueo de Arica.

El 10 de abril de 1880 la escuadra chilena bloqueó el puerto del Callao. Los peruanos lograron destruir la corbeta Covadonga, El Loa y la torpedera Janequeo. A pesar de estas pérdidas la armada fue capaz de mantener el bloqueo.

Campaña Terrestre

Con la costa peruana sin protección las fuerzas chilenas pudieron elegir donde continuar la guerra. Existían tres escenarios: atacar Lima en donde se concentraba el poder político; continuar en la zona de Arica-Tanca, lugar de conexión con el resto del Perú además puerta de acceso a Bolivia; por último estaba el atacar la zona Pisagua-Iquique, en donde se extraía la riqueza del Perú. El gobierno chileno decidió cortar sus recursos y optó por invadir la zona de Iquique y Tarapacá.

Campaña de Tarapacá

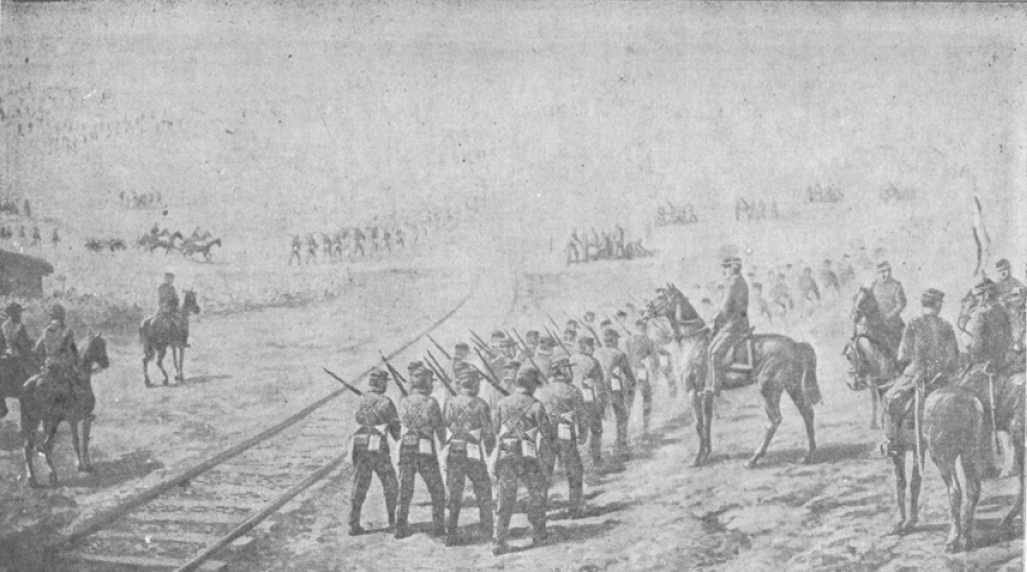

La invasión del Perú comienza el 2 de noviembre de 1879 con el desembarco de 9900 hombres y 880 animales en Pisagua. El desembarco contó con el uso de botes de fondo plano fabricados especialmente para ello, este fue uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Las tropas chilenas lograron vencer a las fuerzas reunidas en la zona, luego de la toma de Pisagua se envió una caballería al interior, esta se topó con una avanzada aliada lo que provocó el Combate de Agua Santa.

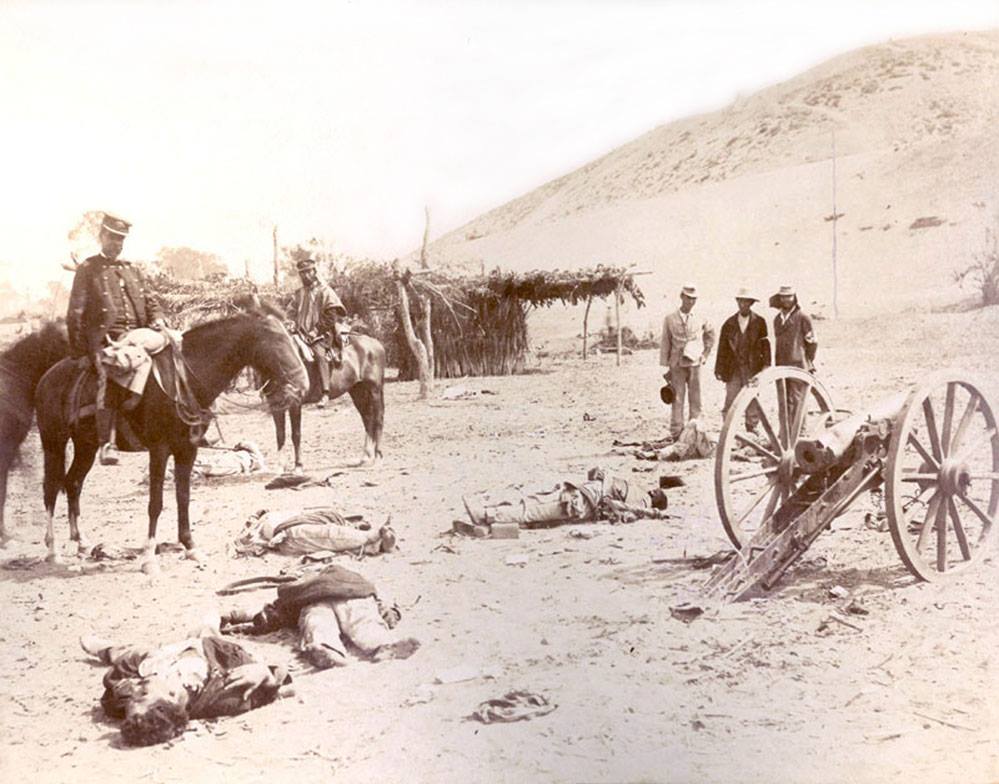

Las fuerzas aliadas se desplegaron para atacar a las fuerzas chilenas desde el sur por Iquique y el norte por Arica, pero Daza, el dictador boliviano que dirigía las fuerzas desde Arica, decidió retirarse al norte sin entrar en combate. Las fuerzas chilenas lograron derrotar el ejército peruano provenientes de Iquique en la Batalla de Dolores, luego de esta victoria Iquique quedó bloqueada por tierra y por mar. El 23 de noviembre las autoridades peruanas declararon su rendición sin oponer resistencia a las tropas chilenas. El 27 de noviembre una división chilena en persecución de los aliados fue derrotada en la batalla de Tarapacá. Los aliados, pese al triunfo, no tenían refuerzos ni recursos para continuar por lo que se retiraron a Arica. Este evento representó el fin de la campaña de Tarapacá y la toma de la región más rica del Perú.

Campaña de Tacna y Arica

El ministro de guerra, después de la batalla de dolores, propuso al gobierno desembarcar en Lima y acortar la guerra pero el gobierno insistió con la llamada “política boliviana”. La política buscaba que asegurar la paz futura tomando la salida natural de Bolivia. El 31 de diciembre de 1879 se realizó un primer desembarco de reconocimiento cerca de Tacna que continuó hasta Moquegua. El 26 de febrero 11.000 soldados chilenos desembarcaron cerca de Ilo sin ser atacados, de forma paralela se realizó la expedición a Molledo con 2148 soldados con el objetivo de destruir la infraestructura e impedir el abastecimiento de la guarnición de Arequipa. El ataque a Molledo ocurrió entre el 9 el 12 de marzo con éxito, pero con grandes desmanes en el puerto.

El 22 de marzo se libró la Batalla de Los Angeles, en esta batalla las tropas dirigidas por Manuel Baquedano derrotaron una división peruana. Las tropas chilenas subieron una ladera y atacaron por la retaguardia, esto permitió cortar las comunicaciones de Tacna y Arica con el resto del Perú. El 26 de mayo el ejército chileno combatió y derroto a las tropas aliadas en la batalla de Tacna, uno de los combates más sangrientos de la Guerra del Pacifico. El 7 de julio ocurre la Batalla de Arica en donde se derrotan las ultimas tropas aliadas en la zona. Estas derrotas significaron el fin de los ejércitos profesionales de Bolivia y Perú además del término de la participación militar de Bolivia.

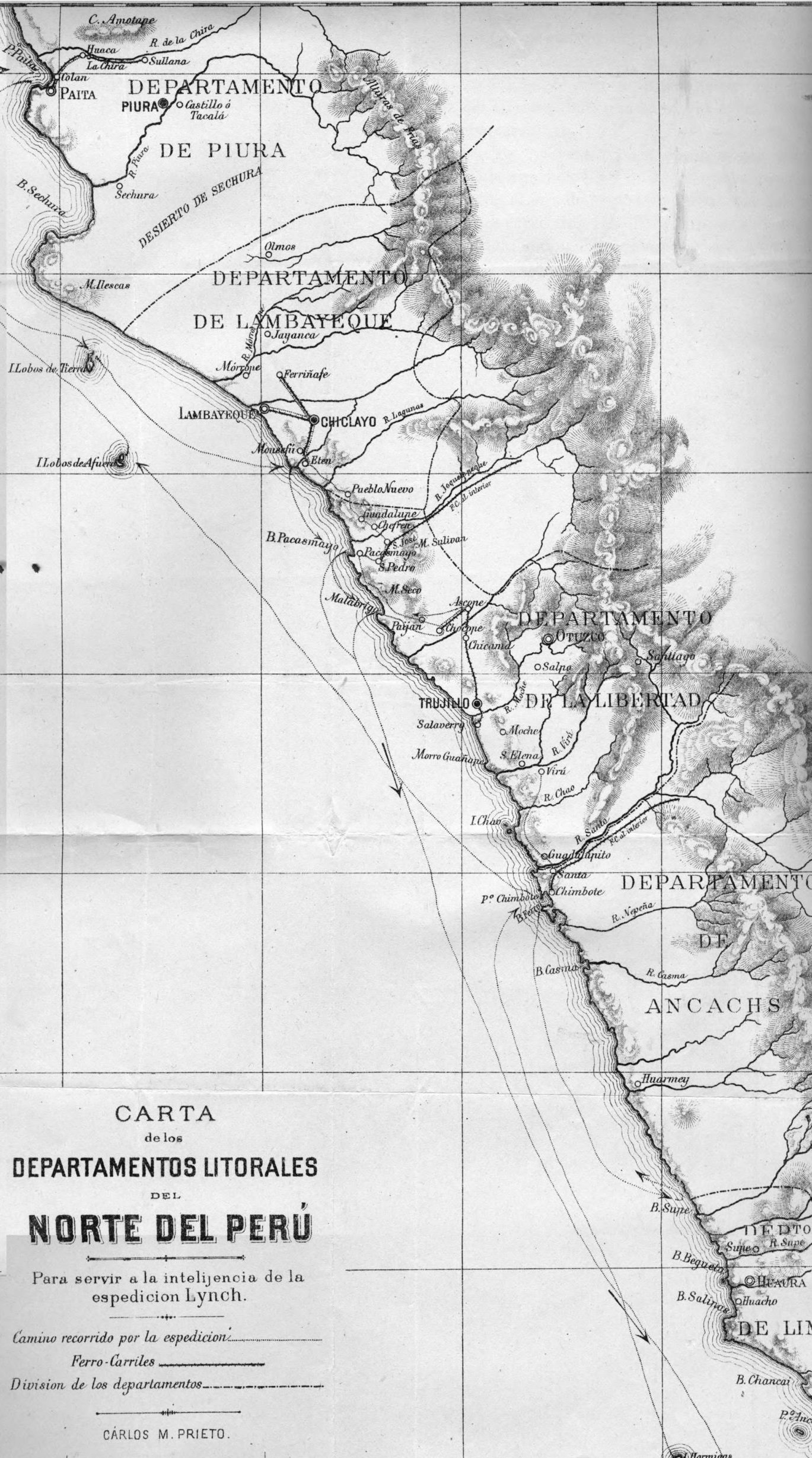

Expedición de Lynch

Con la toma de Tacna y Arica tanto el gobierno como los mandos militares pensaron que Perú y Bolivia aceptarían la cesión de Tarapacá y Arica, o al menos, Bolivia aceptaría el canje territorial de su territorio. Bolivia rechazó cualquier intercambio territorial o cesión.

La opinión pública chilena consideró que la única forma de terminar la guerra era invadiendo y ocupando Lima, para evitar tal desenlace, el gobierno decidió montar una expedición para demostrar al gobierno peruano su incapacidad de continuar la guerra. El 4 de septiembre zarpa una expedición de 2200 soldados al mando de Patricio Lynch. El objetivo de esta era imponer cupos de guerra a las ciudades y a los hacendados del norte del Perú; dañar la infraestructura del fisco peruano y dificultar el aprovisionamiento de las tropas peruanas. El gobierno de Piérola en respuesta decretó el pago a Lynch como traición a la patria colocando a muchos hacendados en medio de los dos bandos.

De esta campaña se obtuvieron 29.050 libras esterlinas; 11 428 pesos de plata; 5000 pesos en papel moneda; algunas barras de oro y plata; gran cantidad de mercaderías y productos además de 7,5 millones de pesos recién impresos provenientes de EE. UU. para el gobierno peruano. También se encontraron a cientos de chinos culíes en condiciones de esclavitud en las haciendas, algunos se incorporan a las tropas tanto en esta campaña como en la Campaña de Lima. Esta campaña duró 2 meses y no tuvo oposición de las fuerzas del Perú.

Intento de Mediación Norteamericana

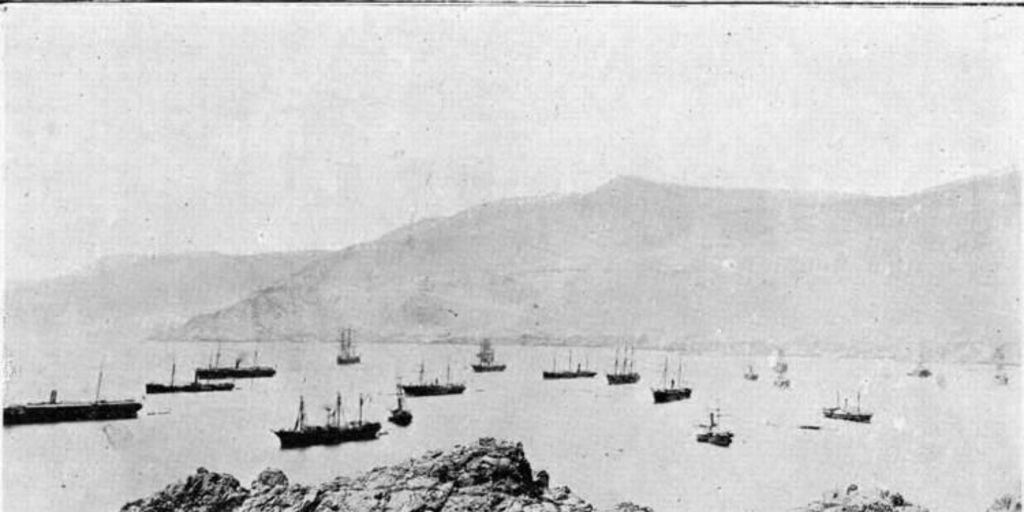

El 22 de octubre los delegados de los tres países se reunieron en el barco norteamericano USS Lackawanna en Arica para una conferencia de paz gestionada por EE. UU. Chile exigió la cesión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta, una indemnización de 20 millones de pesos oro, la desmilitarización de Arica, la abolición del tratado de alianzas y la recuperación de todas las propiedades incautadas. Los aliados se negaron a entregar las provincias y la conferencia fracasó.

Campaña de Lima

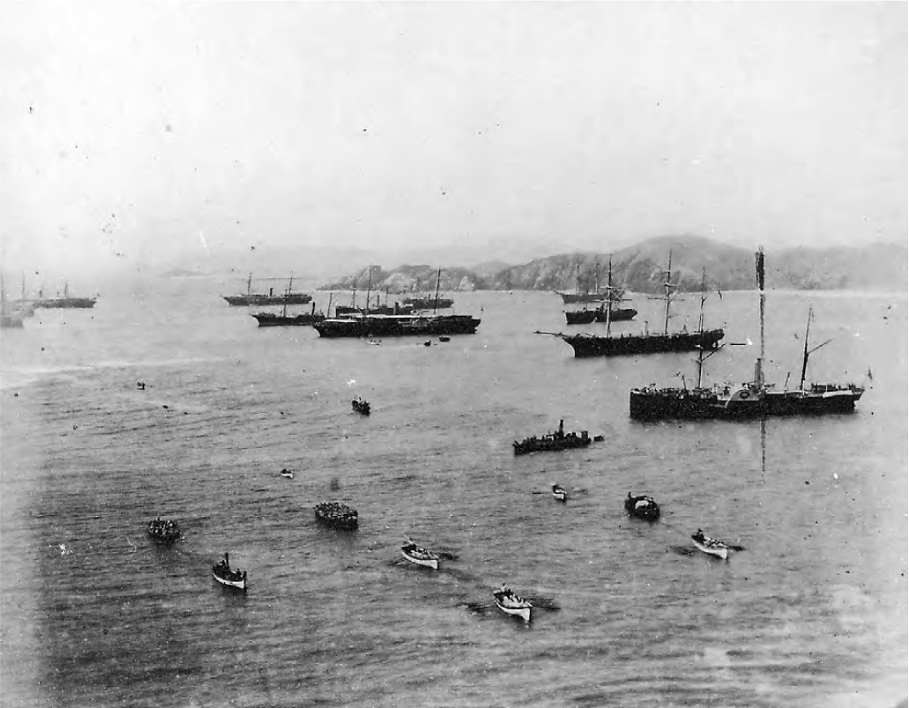

Tras el rechazo el debate continuo sobre los caminos para obtener un tratado de paz duradera que reconociera la demanda chilena. El gobierno quedó entre dos opciones: mantener la posición en Tacna esperando una reconsideración o llevar a cabo la invasión a Lima, finalmente se decidió que la ocupación de Lima era la única solución viable. El ejército chileno aumento sus plazas llegando a 41.000 en total para esta campaña. El 19 de noviembre de 1880 el ejercito expedicionario del norte desembarcó en Pisco, Paranas, Lurin y Curayaco hasta completar los 27.000 soldados.

Piérola al ver el desembarco ocurrido al sur en Lurín, asumió que podría ocurrir otro desembarco al norte. Para responder a esta posibilidad ordeno preparar dos líneas de defensa. La primera debería detener el ejército en Chorrillos y si esta no funcionaba la segunda línea compuesta mayoritariamente reservistas y reclutas debía derrotar al ya desgastado ejército chileno.

Batalla de San Juan y Chorrillos

A las 16:00 el 12 de enero de 1881, las tres divisiones chilenas salieron por distintos caminos hacia las defensas de Chorrillos para entrar en combate a las 5:00 AM del día siguiente. Las fuerzas peruanas, ante la acometida del ejército chileno, debieron abandonas San Juan y Santa Teresa a las 9:00. Las tropas peruanas se reorganizaron tanto en Chorrillos como en el morro del Sola, en este último lograron rechazar las tropas comandadas por Lynch.

Las fuerzas chilenas rompieron las defensas peruanas del Morro Solar cerca del mediodía con los refuerzos del ejercito llegados de la columna central. Esta batalla continuó en el balneario de Chorrillos, donde se atrincheraron en casas y azoteas apoyados por un tren blindado enviado desde Lima. A las 14:00 los chilenos habían derrotado la primera línea de defensa.

Batalla de Miraflores

Tras la derrota se acordó el armisticio de San Juan, una tregua para acordar la paz pero por razones hasta hoy desconocidas el 15 de enero se reinició la lucha. El combate comenzó con la segunda línea sin que las filas del ejército chileno estuvieran alineadas para el combate. Esto les permitió hacer significativa presión por sobre una división, pero en el momento en que las fuerzas chilenas pudieron reorganizarse las fuerzas aliadas fueron sobrepasadas.

Con esta victoria quedo el camino despejado para la ocupación de Lima. La ocupación inició el 17 de enero luego de que las autoridades peruanas ordenaran destruir los fuertes, además de varar o destruir las naves que aún se mantenían en el puerto para que no fueran capturadas por Chile. Nicolás Piérola abandonó Lima ante el desastre militar y trasladó su gobierno a la sierra central para seguir combatiendo.

En Lima se formó un gobierno provisional tolerado por las autoridades chilenas, el llamado gobierno de La Magdalena estuvo al mando de Francisco García Calderón. El intentó mantener al país bajo un solo gobierno, esto fue apoyado por las tropas chilenas al tal punto de permitirle formar una fuerza para ir a buscar a Piérola. LA travesía irremediablemente terminó en un conflicto entre ambos bandos, a pesar de esto, a la hora de negociar García Calderón, al igual que Piérola, se negó a ceder Tarapacá.

Intervención Norteamericana

Uno de los factores que más impactó en las negociaciones fue la intervención que realizó Estados Unidos en la diplomacia peruana, específicamente la política de mediación promovida por James Garfield y su secretario de estado, Blaine. Stephen Hurlbut, el representante norteamericano en Perú, alentó a que la diplomacia de la alianza se negara a cualquier cesión territorial al sugerir un supuesto respaldo a la postura de la Alianza.

Este actuar se debió a los intereses personales de Blaine y la presión de los acreedores peruanos. Esta intromisión terminó al morir Garfield, lo que provocó la caída en desgracia de Blaine y su posterior acusación de tráfico de influencias. Con Chester Arthur se firmó el protocolo de Viña del Mar, en donde aceptó el derecho de Chile a exigir la anexión de Tarapacá como indemnización.

Finalmente, el 28 de septiembre Lynch, quien estaba al mando del contingente en Lima prohibió el ejercicio de autoridades externas a la ocupación. García Calderón fue detenido y deportado a Chile, pero logró nombrar a Lizardo Montero como sucesor. Montero estableció un nuevo régimen en Cajamarca y posteriormente en Huaraz, este gobierno hasta cierto punto cooperó con Cáceres.

Campaña de la Breña

Esta campaña se caracterizó por una guerra de guerrillas por parte de los caudillos: Cáceres, Montero, Iglesias y del Solar. El territorio en los cuales se replegaron los comandantes se llama “la breña de los andes”, escenario ideal para este tipo de estrategias por la difícil geografía y la existencia de muchos reclutas potenciales. El ejército chileno se topó con una geografía desconocida, de difícil acceso e insalubre. La provisión de insumos resultaba un reto y la población también jugó un papel esencial al informar los movimientos de las tropas chilenas a las fuerzas peruanas.

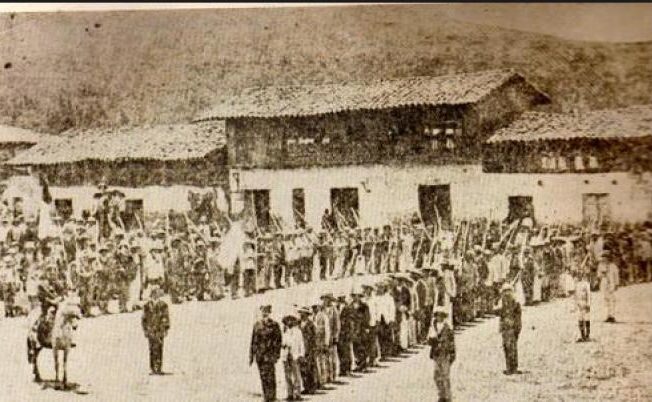

La primera expedición chilena fue enviada por el coronel Lagos, fueron 700 hombres bajo las órdenes de Ambrosio Letelier. Esta partió el 15 de abril de 1881 ocupando sucesivamente el Cerro del Pasco, Huancayo, Chilca y desde la última estación de ferrocarril de Lima hasta Tarma. Esta expedición logró tan amplio dominio debido a la ausencia de fuerzas organizadas del tamaño suficiente para resistírseles. Esta primera expedición provocó desordenes, insubordinación y ataques a la población civil de la zona, esto causó la rebelión del campesinado y el reclamo de los ciudadanos extranjeros en la zona. Lynch, quien reemplazó a Lagos ordenó inmediatamente el regreso de las tropas al conocer su actuar. Letelier fue llevado ante una corte marcial y enviado a Chile.

Un año después, en 1882 parte, desde Lima, la expedición comandada por Lynch. 5000 hombres en dos columnas con el objetivo de luchar contra las fuerzas de Cáceres que se habían concentrado en Chosica. Luego de la victoria chilena, el mando pasó a José Francisco Gana y luego a Estanislao del Canto, este último dirige 2300 soldados hacia el interior hasta que logró alcanzarlo. El Primer Combate de Pucará, aunque sin victoriosos, logra que Cáceres se retire a Ayacucho. Las fuerzas de Del Canto se extendieron por el valle del Mantaro.

Las tropas chilenas tenían las órdenes expresas de ganarse la buena voluntad de los habitantes de la zona, pero los contraataques de Cáceres y el resentimiento por el comportamiento de la expedición anterior hicieron imposible ganarse el apoyo de los locales. El 9 y 10 de julio la guarnición en Concepción fue aniquilada por una mezcla de regulares y montoneros. LA expedición se tuvo que retirar debido al hostigamiento, el terreno y las enfermedades. La fuerza expedicionaria tuvo 534 bajas: 154 en combate, 277 por enfermedad y 103 por deserción (20 % aprox.).

En Lima un general peruano, Miguel Iglesias, exministro de Piérola y actual jefe político y militar del norte del Perú, había organizado las fuerzas para hacer frente al ejército chileno. El Combate de San Pablo y la posterior ocupación de las fuerzas chilenas lo convencieron de que la guerra debería ser terminada o destruiría al Perú. La derrota era evidente e irremontable y las consecuencias para la población civil cada día eran mayores.

Iglesias hace la declaración denominada El Grito de Montán y afirma su autoridad sobre 7 departamentos peruanos. El 1 de enero de 1883 una asamblea designa a Iglesias como presidente regente del Perú. Lynch escéptico apoya al nuevo presidente por órdenes del gobierno de Chile. Montero y Cáceres desconocieron la autoridad y continuaron con la tesis de que se debía luchar hasta que se llegara a una paz sin cesión territorial. El 3 de mayo Iglesias acordó las bases definitivas de la paz y la firmó en Cajamarca, pero aún no tenía la autoridad indiscutida del Perú.

En 1883 ocurre la expedición comandada por Lynch y ordenada por el gobierno. El objetivo fue desbaratar las fuerzas de Cáceres y lograr firmar la paz definitivamente. La expedición también buscó dar a conocer, explicar y exigir el apoyo hacia el gobierno de Iglesias, por lo cual, debían tratar correctamente a la población y pagar por todo lo consumido. También se les ordenó ajusticiar a montoneros y prisioneros políticos que rompieron su promesa de abandonar la lucha. El plan de Patricio Lynch era perseguir y abatir a Cáceres, quien encontraba en Canta, con dos divisiones del ejército chileno.

El objetivo era derrotarlo ahí o arrastrarlo hasta el Callejos de Huaylas, pero la división de Juan León García fue descubierta y el ejército peruano se retiró hacia Tarma, con pequeños enfrentamientos mientras se desplazaban. La otra división de 1500 soldados al mando de Del Canto que partió en dirección a Chicla, ahí se unieron las tres columnas. León García tomó parte de las tropas de las otras dos y continuo su persecución por Tarma, Palcamayo, Junín, Carhuamayo, San Rafael, Salapampa, Chavinillo y Aguamiro.

el 12 de junio Marco Aurelio Arriagada llegó a Aguamiro, este tomó el mando y continuó la marcha al norte hasta llegar a Yungay, luego volvieron hacia el sur pensando que continuaban la persecución. Arriagada al no encontrarlos decidió volver a Lima contabilizando un total de 732 bajas (21 %) de los cuales hubo 130 muertos por cansancio, 28 desaparecidos y 574 enfermos, sin muertos en combate. Cáceres, por su parte, creyó aun ser perseguido y continuó hacia el norte. Este es el llamado «Cruce de los Andes» por la historiografía peruana, previo al cruce, Lynch había desplegado una división al mando de Alejandro Gorostiaga con 1000 soldados con las ordenes de cerrarle el paso hacia Cajamarca en Huamachuco. El 10 de Julio las fuerzas de Gorostiaga derrotaron a Cáceres en la Batalla de Huamachuco con grandes bajas para las tropas peruanas y decepción entre los que aún se oponían a la cesión territorial consolidando el poder de Iglesias en el gobierno provisional.

Con Cáceres derrotado solo quedó el ejército de Montero en Arequipa, por lo cual, el mando chileno envió dos expediciones: una de 6400 soldados al mando de José Velásquez y otra expedición de 1554 hombres al mando de Urriola. El objetivo era ocupar Ayacucho e impedir que Montero lo hiciera primero y se reunieran con lo que quedaba de las tropas de Cáceres. La ocupación fue una victoria y Montero tuvo que retirarse a Andahuaylas, por su parte, Arequipa capituló sin resistencia luego de un alzamiento que obligo a Montero a huir a Bolivia. La toma de Puno, la puerta de entrada a Bolivia, marca la etapa final de la guerra. Con la derrota de Montero, Iglesias se vuelve la única autoridad y la paz definitiva con Perú. El 20 de octubre se firmó el tratado de Ancón, este fue posteriormente aprobado por la asamblea constituyente del Perú.

En este acuerdo se estableció la cesión definitiva de Tarapacá y la ocupación de Arica y Tacna por un lapso de 10 años además un plebiscito para definir su posterior soberanía. El plebiscito nunca se realizó ya que los límites fueron fijados por el Tratado de Lima de 1929. El 4 de agosto de 1884 las ultimas tropas expedicionarias abandonan el puerto del Callao y el resto de los territorios ocupados fuera de los considerados en el tratado. Tras el tratado de Ancón y la movilización de tropas chilenas a su frontera Bolivia decide firmar el pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, en ellos aceptan la ocupación de Antofagasta y se coloca fin a las hostilidades. Este pacto no contemplaba la cesión territorial, esto ultimó ocurre con el tratado de paz de 1904.